![]()

Mammiferi Artiodattili Carnivori Cetacei Folidoti Insettivori Iracoidei Lemuri Marsupiali Monotremi Perissodattili Pinnipedi Proboscidati Rosicanti Scimmie Sdentati Sirenidi Tubulidentati Volitanti

Gli Uccelli Brevipenni Cantatori Coracirostri Fissirostri Giratori Gralle Lamellirostri Levirostri Longipenni Pappagalli Passeracei Razzolatori Ronzatori Steganopodi Urinatori Rampicanti Rapaci

VITA DEGLI ANIMALI - UCCELLI - LAMELLIROSTRI

INTRODUZIONE

Gli uccelli appartenenti all'ordine dei Lamellirostri sono i più distinti tra i cosiddetti uccelli nuotatori, quelli cioè che hanno per carattere più spiccato e distintivo la particolare conformazione dei piedi che li rende particolarmente adatti a muoversi nell'acqua. I nuotatori sono parecchi, e si dividono in quattro ordini distinti con i quali si chiude il lungo elenco degli uccelli; tra di essi, i Lamellirostri godono d'una posizione di privilegio, avendo doti motorie, vocali, sensoriali ed intellettuali portate al miglior grado di sviluppo. Il carattere più importante per individuare i volatili di quest'ordine è, a nostro parere, il becco, il quale assolve alla funzione di un vero e proprio setaccio e permette a chi lo possiede di prendere il cibo in modo assolutamente particolare. Raramente più lungo della testa, esso d'ordinario è dritto, largo e poco convesso superiormente; in punta termina in un'ampia lamina, ai lati è munito di dentellature cornee che si incastrano con quelle della mascella inferiore, ed è rivestito ovunque, eccettuati i duri margini, da una morbida membrana nella quale terminano parecchie diramazioni nervose che ne fanno un eccellente organo tattile. A rendere più perfetta la funzione del becco concorre poi la lingua, che è grande, carnosa e sensibilissima, rivestita di materia cornea solo ai margini, frangiata e denticolata: cosicché il becco, nel suo complesso, viene ad essere come un perfetto crivello che serve a separare anche i più piccoli minuzzoli di sostanze nutrienti dalle materie estranee alle quali fossero eventualmente uniti.Dopo questo tratto principale, alcuni altri ne vanno citati per i Lamellirostri: il corpo robusto ma abbastanza allungato, il collo lungo e svelto, la testa relativamente grande, il piede di regola mediocre o addirittura basso, solo eccezionalmente altissimo, con quattro dita riunite anteriormente dalla membrana natatoria; e poi l'ala non molto lunga ma acuta, la coda che può essere troncata in linea retta, arrotondata oppure conica, e che è composta di un numero di penne variabile ma comunque quasi sempre superiore a dodici.

Uccelli cosmopoliti, i Lamellirostri sono completamente assenti soltanto dal Polo Sud, ma si diffondono più abbondantemente nella zona calda e nella temperata che in quella fredda.

Oltre che la vista e l'udito, è assai sviluppato nei Lamellirostri il senso del tatto, sia generale che speciale, localizzato cioè nella particolare membrana del becco. L'intelligenza non può stare alla pari con quella di certe gralle, ma è comunque di buon livello. Chi considera stupide le oche o le anatre, per esempio, pecca certamente di superficialità; e il cacciatore che conosce quanta accortezza sia necessaria per sorprendere le oche selvatiche potrebbe facilmente smentirlo. Con gli altri uccelli i Lamellirostri si fanno guidare, in genere, dal loro carattere piuttosto bonario e aperto alla socievolezza: spesso si uniscono ai loro simili in numerose brigate, anche se preferiscono sempre farlo con quelli della loro stessa mole, tenendo lontani i più piccoli. Sono inoltre dotati di una voce incomparabilmente più variata ed armoniosa di quella di tutti gli altri nuotatori; tenendo presente, beninteso, che gli altri nuotatori hanno delle voci pessime, e che perciò la buona ventura dei Lamellirostri è un po' quella del guercio nella terra dei ciechi Il modo in cui questi uccelli si procurano il cibo è assolutamente peculiare, e non viene condiviso da nessun altro volatile. Camminando nella liquida mota o tra le sostanze vegetali galleggianti, esplorano con il becco il terreno e le acque, ed aprendolo e chiudendolo alternativamente incominciano a separare le parti liquide dalle solide, e poi con l'aiuto della lingua scelgono tra queste ultime quelle commestibili e respingono le altre. Il loro nutrimento consiste in sostanze vegetali ed animali, generalmente alternate: è raro che una specie rifiuti categoricamente uno dei due tipi d'alimentazione.

I componenti di quest'ordine sono strettamente monogami; la loro fedeltà tuttavia non è superiore ad ogni dubbio, perché in molti casi le cure dell'incubazione e dell'allevamento della prole vengono assolte soltanto dalla madre, mentre il padre se ne va intorno a caccia di avventure. Il nido, una costruzione generalmente sommaria e grossolana, viene collocato in luoghi fermi del padule, sul terreno asciutto, in cavità del terreno, degli alberi o delle rocce, e contiene un numero variabile di uova che di solito hanno un'unica colorazione. I piccini sono attivi subito dopo sgusciati, crescono molto rapidamente e assumono l'aspetto degli adulti di solito nel primo anno di vita, ma, a volte, non è raro che raggiungano il completo sviluppo dopo il secondo od anche dopo il terzo anno.

FENICOTTERI

I Fenicotteri sono lamellirostri ad alte zampe, che in tutte le altre parti non differiscono essenzialmente dalle rimanenti specie del loro ordine. Hanno tronco snello, collo molto lungo, testa grande, ali di media lunghezza e coda breve formata di dodici penne. Il becco, alquanto più lungo della testa, è più alto che largo, massiccio, e a partire dalla metà piegato ad angolo ottuso verso il basso; la mascella superiore è notevolmente più piccola e stretta dell'inferiore, notevolmente piatta, ed entrambe hanno i margini muniti di lamelle. Nudo e duro alla punta, questo becco è ricoperto alla radice da una pelle piuttosto molle, e lo spazio esistente tra le due branche della mascella è riempito di una tenera cera.FENICOTTERO (Phoenicopterus ruber)

Lungo circa un metro e venticinque, e con un'apertura alare di un metro e sessanta, il Fenicottero è generalmente colorato di bianco e molto delicatamente soffuso di un bel rosso-roseo; ha la parte alta dell'ala color carminio e le remiganti nere. Il suo occhio è giallo, l'anello perioculare rosso-carminio, il becco roseo alla base e nero in punta e il piede pure rosso-carminio. Le femmine si distinguono soltanto per la mole notevolmente ridotta, mentre i giovani sono completamente bianchi con l'eccezione del collo che è grigio e dell'ala, screziata sulla sua parte alta.La patria del Fenicottero è stabilita nelle regioni collocate intorno al Mediterraneo ed al Mar Nero, e si estende a sud fino alle regioni settentrionali del Mar Rosso ed alle Isole del Capo Verde.

Costantemente riuniti in grandi associazioni che offrono, per l'armonia dei loro colori, uno spettacolo altamente suggestivo all'occhio dell'uomo, questi uccelli cercano sempre di evitare i luoghi che potrebbero riuscire pericolosi, muovendosi nelle acque aperte da cui il loro sguardo può largamente spaziare e cogliere ogni accenno di pericolo. Per lo più stanno immersi nell'acqua fin sopra al calcagno, e prendono i più singolari atteggiamenti: il collo viene mosso e aggrovigliato nei modi più impensati, la testa piegata sopra il dorso o nascosta sotto le scapolari, il peso del corpo sostenuto da una sola zampa mentre l'altra viene spinta obliquamente all'indietro oppure piegata e raccolta sotto il ventre. Solo quando per qualunque ragione venga spaventato, il Fenicottero innalza la sua testa per quanto glielo permetta la lunghezza del collo; quando è occupato nella ricerca del cibo, cammina a guado nell'acqua e infigge il becco nella fanghiglia aprendolo e chiudendolo alternativamente per scoprire e vagliare, con l'aiuto della sensibilissima lingua ciò che è utile alla nutrizione da ciò che potrebbe essere superfluo alla sua dieta.

E' difficile esprimere con parole la differenza che passa tra il modo di camminare di un Fenicottero e quello delle gralle a zampe alte, ad esempio le cicogne, le gru o gli aironi: questa differenza comunque esiste, ed è visibilmente molto evidente. Si potrebbe dire che i passi del Fenicottero sono più lenti, irregolari e vacillanti, probabilmente a causa della estrema lunghezza delle zampe. Quando deve alzarsi in volo, l'uccello si muove, in parte aiutandosi con le ali e in parte correndo sulla superficie dell'acqua, ed una volta che si sia alzato procede leggero e veloce con colpi d'ala rapidi e rumorosi; tiene distesi in linea retta non solo le zampe ma anche il collo, ed appare perciò lunghissimo e sottile assumendo l'aspetto di una croce.

Sensi molto sviluppati e intelligenza pronta sono altre caratteristiche evidenti nella natura di questi uccelli. Tra i primi emergono il gusto, la vista e il tatto, e della finezza delle doti intellettuali è già una prova il notevole volume della scatola cranica. Il Fenicottero è sempre previdente, spesso molto timido, e distingue benissimo esseri e circostanze pericolosi dagli innocui. Sotto un solo aspetto lo si può considerare poco favorito, e cioè quanto alla voce: nient'altro che un gracchiare aspro e roco, privo d'ogni armonia e quasi faticoso, al quale talvolta si alternano delle grida più alte ma egualmente sgradevoli.

Questi uccelli vivono di piccoli animaletti acquatici e specialmente di molluschi, vermi, crostacei e pesciolini, e non rifiutano anche certe sostanze vegetali. E' notevole il fatto che le delicate sfumature rosee del piumaggio scompaiono con l'uso esclusivo e continuato delle sostanze vegetali.

Il Fenicottero pone il proprio nido o nell'acqua stessa dove è bassa, oppure sugli isolotti rivestiti di bassi pruneti. Nel primo caso il nido è un conico cumulo di fango raccolto coi piedi, reso compatto con piante acquatiche e portato ad altezza tale che la conca si trovi ad emergere di circa trenta centimetri dal pelo dell'acqua; nel secondo caso è una cavità poco profonda scavata nel terreno e rivestita con uno scarso strato di foglie. La covata normale comprende due uova, solo eccezionalmente tre: sono di colore bianco e vengono covate dall'uccello sedendo sul nido con le zampe piegate, oppure tenendone una distesa all'indietro e penzolante dal margine del nido. All'incubazione, che dura da trenta a trentadue giorni, partecipano entrambi i coniugi. I piccoli sono attivi immediatamente dopo la nascita, e vengono subito condotti dai genitori nell'acqua e sulla sabbia; imparano a volare solo dopo parecchi mesi di vita.

Modello tridimensionale di fenicottero rosa

![]()

![]()

CIGNI

Nell'ordine dei lamellirostri un posto elevato spetta ai superbi e maestosi Cigni. La loro grande mole, le belle forme, la grazia dei movimenti e il colorito concorrono a farceli apparire come esseri estremamente attraenti.Nella loro struttura si notano il corpo allungato, il collo molto lungo, la testa di media grandezza, il becco dritto, tondeggiante alla punta e nudo o rigonfio alla radice, le zampe basse e robuste con le dita anteriori riunite dalla membrana interdigitale; nelle ali le ossa appaiono singolarmente allungate e le remiganti invece piuttosto corte, la coda si compone di diciotto-ventiquattro timoniere che si accordano gradatamente verso l'esterno, e l'abito è molto ricco, con le piume straordinariamente fitte, molli ed opache. I Cigni si incontrano in tutte le zone della Terra eccettuata quella equatoriale, ma sono più abbondanti nelle regioni temperate e fredde dell'emisfero settentrionale. In Asia ed in Europa ne vivono tre specie che nel corso della loro migrazione invernale visitano l'Africa; due di queste specie si trovano anche in America, assieme a parecchie altre che sono proprie di quel continente, mentre l'Australia ne presenta una specie sola. Tutte abitano i grandi laghi d'acqua dolce e le paludi, intorno a cui collocano i loro nidi; esaurito il periodo della riproduzione, si dirigono verso il mare, dove trovano maggiori possibilità di procurarsi il cibo. Sono attivi soltanto di giorno, e non approfittano della notte nemmeno per viaggiare Il vero elemento dei Cigni è l'acqua: le zampe, articolate molto all'indietro, rendono malagevole il loro camminare, il volo richiede grande sforzo specialmente quando l'uccello deve alzarsi dall'acqua nella quale, invece, essi si muovono a tutto loro agio.

La voce differisce molto da specie a specie: alcune emettono dei suoni simili a quelli di una piccola tromba, oppure forti fischi e cupi mormorii; altre invece possiedono una voce forte e piena, che udita da lungi riesce abbastanza gradevole.

Prudenti ed intelligenti, i Cigni sanno regolare il proprio comportamento a seconda delle circostanze, e lo improntano normalmente ad una grande riservatezza. La costruzione del nido è compito normale della femmina, che il maschio aiuta semplicemente apportando i materiali necessari. Il risultato è un edificio grande e rozzo, formato alla base da piante acquatiche d'ogni specie e compiuto e foderato in alto con cannucce secche, erbe e simili. Vi si possono trovare da sei ad otto uova di colore bianco-sporco o verde-pallido, dalle quali, dopo un'incubazione di cinque o sei settimane, sgusciano graziosissimi piccini coperti di fitto piumino che, dopo essere stati riscaldati ed asciugati nel nido per circa un giorno, vengono condotti in acqua perché imparino a procurarsi il cibo.

Piante acquatiche d'ogni sorta, le loro radici, le foglie, i semi, gli insetti e le loro larve, i vermi, le chiocciole, i piccoli rettili ed i pesci sono il nutrimento dei Cigni, che li ricercano rimestando il fondo e spingendo sott'acqua il lungo collo.

CIGNO SELVATICO (Cygnus cygnus)

Conosciuto anche con il nome di Cigno Canoro, è di forme piuttosto tarchiate, ha il collo allungato ma abbastanza massiccio e il becco privo di protuberanze, alquanto rigonfio alla base e colorato, a partire da questa, di giallo e di nero. Il suo piumaggio è bianco-puro, l'occhio bruno, il piede bruniccio o nero; misura in lunghezza circa un metro e mezzo, ha venti centimetri di coda, sessanta centimetri d'ala e fino a due metri e quaranta di apertura alare.Il Cigno Selvatico è una delle tre specie della famiglia che vivono in Europa e in Asia: appartiene alla zona temperata e fredda, e dalle sue regioni d'origine si è spinto fino al Continente americano. Nelle sue regolari migrazioni raggiunge ogni inverno il nord ed il nord-ovest dell'Africa; le sue sedi di residenza sono quelle che abbiamo indicato parlando in generale dell'intera famiglia.

Il tratto più spiccato, tra quelli che distinguono questa specie di cigni, è dato dalle eccezionali qualità della loro voce, denunziate già dal nome che vien loro attribuito scientificamente. Essa viene descritta da tutti i naturalisti come forte, variata e pura, ed i suoni di cui si compone vengono definiti ora simili a quelli di una campana, ora a quelli di uno strumento a fiato; un concerto che rende plausibile la tradizione del canto del cigno, ritenuto sempre una pura e semplice finzione poetica. Esso è infatti sovente il canto funebre di questi splendidi animali, che non potendo più provvedersi di cibo nelle acque profonde per effetto del freddo e del ghiaccio, si esauriscono talmente da non avere più la forza di recarsi in regioni più miti, e si lasciano morire, continuando a far udire i suoni della loro voce malinconica e chiara.

Nei grandi paduli della Finlandia, nel nord della Russia, nella Siberia centrale, ed anche nel nord dell'America e della Islanda, il Cigno Selvatico nidifica con notevole regolarità. In casi molto più eccezionali la riproduzione si verifica anche in Germania e nel sud del Continente europeo. Ogni coppia, quando non disponga da sola di un piccolo lago, si stabilisce in un suo distretto e non permette ad alcun estraneo di avvicinarsi combattendo fino all'estremo tutti quelli che cercano di farlo; costruisce il proprio grande nido su d'una isoletta oppure galleggiante sull'acqua, e lo intesse con vegetali acquatici di varie sorta, canne e cannucce, rivestendo di piumino morbidissimo la conca interna. Alla fine di aprile od all'inizio di maggio (nelle regioni meridionali anche molto prima), la femmina depone da cinque a sette uova di color bianco-gialliccio con sfumature tendenti al verde, oppure di color giallo-bruniccio e nei primi giorni di luglio vengono alla luce i piccini.

Tutte le popolazioni del nord danno la caccia ai cigni, più per le loro carni che per le loro piume. Una pessima stagione corre per essi quando, in conseguenza della muta, hanno perduto la massima parte delle penne remiganti, e non sono più in grado di salvarsi al volo: vengono inseguiti nell'acqua con piccoli battelli ed uccisi a colpi di bastone.

CIGNO REALE (Cygnus olor)

Si distingue dal precedente per il corpo più allungato, il collo lungo e snello e il becco rosso, lungo quanto la testa e segnato da una gibbosità nera. Raggiunge in lunghezza anche un metro ed ottanta, ha le singole ali di settanta centimetri e la coda di venticinque, e vive nel settentrione d'Europa e nelle parti orientali della Siberia. Le sue abitudini di vita rientrano nelle regole generali che si sono descritte a proposito dell'intera famiglia.

CIGNO MINORE (Cygnus bewicki)

Rispetto al cigno selvatico, è soprattutto caratterizzato dalla mole minore, dal collo sottile, dal becco molto alto alla radice, e dalla coda composta da diciotto penne timoniere. E' la terza delle specie che, come abbiamo precedentemente detto, vivono in Europa ed in Asia; ed ha abitudini di vita analoghe alle precedenti.CIGNO DAL COLLO NERO (Cygnus melanocoryphus)

E' una delle due specie di cigni che, come sappiamo, vivono nel Continente americano, e precisamente nella sua parte meridionale. Uccello graziosissimo, ha come particolarità strutturali la notevole brevità delle ali, che racchiuse raggiungono appena la radice della coda, ed il fatto che quest'ultima è formata da diciotto timoniere. Il suo piumaggio è bianco, ma testa e collo fin verso la metà sono neri e l'occhio è sormontato da una linea bianca; l'occhio stesso è bruno, il becco generalmente plumbeo ma con la punta gialla, la protuberanza e la regione nuda delle redini sono di color rosso-sangue, e i piedi sono rosso-pallidi. Le misure: circa un metro di lunghezza, trentacinque centimetri d'ala e quindici di coda.L'area di diffusione del Cigno dal Collo Nero si limita all'estremità meridionale del Sudamerica, dal Perù fino alle isole Falkland e da qui, lungo la costa orientale, fino al Brasile; entro questi limiti l'uccello compie regolari migrazioni, che d'autunno lo portano verso il nord dove va a trascorrere l'inverno, e in primavera verso il sud, dove dà opera alla riproduzione.

CIGNO NERO (Chenopis atrata)

E' il rappresentante australiano della famiglia dei cigni, un uccello che in bellezza di forme ed in grazia di movimento non è affatto inferiore ai suoi affini europei. Il suo corpo è molto allungato, il collo proporzionalmente anche più lungo di quello del cigno reale, la testa piccola e ben conformata ed il becco privo di protuberanza. Il Cigno Nero ha proporzioni alquanto inferiori a quelle del cigno reale; è colorato quasi uniformemente di nero-bruniccio, con le parti inferiori leggermente più chiare e le remiganti primarie e quasi tutte le secondarie d'un bianco abbagliante. Ha gli occhi rossi, le redini rosso-garofano, il becco rosso-carminio con una fascia e le punte bianche, e i piedi neri.Il Cigno Nero vive in tutti gli stagni, i laghi ed i corsi d'acqua dell'Australia meridionale e della Tasmania: nei luoghi ancora abbastanza inesplorati dell'interno è possibile rintracciarne tuttora, nonostante gli venga data una caccia spietata, migliaia di esemplari.

Nell'indole e nel modo di comportarsi il Cigno Nero si avvicina molto al reale, del quale tuttavia è più rumoroso e scomposto. Specialmente verso l'epoca degli amori, vale a dire tra i mesi d'ottobre e di gennaio, fa udire con frequenza la sua voce singolare, nella quale ad un suono basso e poco sensibile ne segue un secondo, più alto e fischiante. Con i suoi simili e con gli animali più deboli, poi, questo cigno mostra uno spirito sempre pronto alla battaglia ed all'affermazione della propria supremazia.

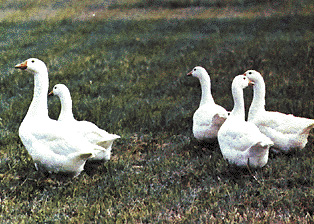

OCHE

Le Oche si distinguono dai cigni per avere il corpo tozzo, il collo corto, la testa grossa, il becco breve e le gambe più alte ed articolate più vicino al centro del corpo. Il becco è lungo all'incirca quanto la testa, e spesso anche meno; superiormente convesso, è piatto nella parte inferiore e molto alto alla radice, i suoi lati sono muniti di duri denti, e per il resto è ricoperto da una molle membrana. Le ali sono lunghe, larghe ed acute, e mostrano inoltre alla piegatura una dura tuberosità che in certe specie prende la consistenza di uno sperone vero e proprio: la coda, infine, formata di un numero di penne variabile tra quattordici e venti, è breve, ottusamente arrotondata oppure tronca in linea retta.Ogni parte della Terra ha le sue specie di Oche: parecchie specie si trovano egualmente in Europa ed in Asia, altre si spandono su tutto il settentrione del globo, mentre verso il sud appaiono più nettamente distinte. Rispetto agli altri lamellirostri hanno una maggiore tendenza a vivere sul terreno, ed alcune sono veri uccelli arboricoli o quanto meno scelgono gli alberi per riposare, dormire o collocare il nido; più numerose nelle pianure, non temono tuttavia i rilievi, e in certi casi vi risiedono normalmente. Nei movimenti le Oche sono superiori a tutti gli altri componenti del loro ordine: camminano egregiamente, nuotano meno bene di certe anatre e dei cigni, ma sempre con notevole destrezza; hanno un volo leggero e bello, capace di superare grandissime estensioni, e sanno pure, come già s'è accennato, tenersi in equilibrio sui rami degli alberi. La loro voce offre parecchie analogie con quella dei cigni: ve ne sono che brontolano, che gracidano, che emettono suoni lamentevoli e risonanti. Nell'ira, quasi tutte si esprimono fischiando.

Non è ancora stato spiegato in che modo sia nata e si sia diffusa la convinzione che le Oche siano degli animali stupidi e sprovveduti. Tutte le circostanze, in realtà, stanno a provare il contrario, e cioè che si tratta di esseri prudenti, intelligenti e svegli.

Il luogo ed il tempo della riproduzione possono essere vari. Molte specie si portano, in primavera, in distretti sicuri e lontani dalle abitazioni dell'uomo, paludi estese e ricche di piante, e vi costruiscono su isolette o su mucchi di canne un grande nido grossolanamente intessuto di sostanze vegetali e rivestito all'interno di piumino; altre preferiscono per nidificare gli alberi, o meglio le cavità e le biforcazioni degli alberi, magari avendo a base del proprio nido quello vecchio di un rapace. Le covate comprendono sempre un numero di uova variabile da sei a dodici, più o meno opache e di un solo colore; dopo circa quattro settimane d'incubazione vengono alla luce i pulcini, attivissimi fin dalla nascita e capaci di destreggiarsi a meraviglia sia sul terreno che nell'acqua. Crescono molto rapidamente, e dopo circa due mesi si possono dire già assai simili ai genitori ed in grado di essere sufficienti a sé stessi. Le famiglie, tuttavia, rimangono ancora unite per lungo tempo.mpo.

Tutte le Oche sono erbivore. Con il loro becco duro e tagliente esse si pascono di erbe, cereali, cavoli; scorticano i giovani arboscelli, beccano le foglie, colgono bacche e semi.

OCA DALLO SPERONE (Plectropterus gambensis)

Le oche dallo sperone si distinguono dalle altre per la mole notevole, il collo lungo, il becco grande, robusto e notevolmente rigonfio alla base della mascella superiore, la parte anteriore della faccia nuda e le zampe molto alte, nude fin sopra il calcagno e munite di lunghe dita e di larghe palmature; hanno inoltre ali lunghe ed acute, ed il bitorzolo osseo, che secondo la regola generale della famiglia ne segna la piegatura, ha la consistenza e la forma di un vero e proprio sperone. Lunghe quasi un metro, hanno diciotto centimetri di coda e un metro e settanta circa d'apertura alare; ricoperte quasi completamente di un piumaggio di colore bianco, hanno soltanto la parte posteriore del collo e del dorso tinteggiate di verde-nero. I loro occhi sono bruno-rossi, il becco e la sua protuberanza rosso-azzurrognoli ed i piedi rosso-sporchi. Le femmine si distinguono dai compagni per le proporzioni notevolmente inferiori; i giovani sono bruni sulle parti superiori, neri sulle ali, bruno-grigi sul davanti del collo, bianchi sulla gola e per il resto colorati di grigio-chiaro.Le oche dallo sperone sono diffuse in tutto il centro ed il meridione dell'Africa, lungo le rive dei fiumi e i grandi stagni di origine pluviale; nei mesi di marzo e di luglio, che sono quelli della muta, si tengono molto nascoste, e più tardi, all'aprirsi della stagione delle piogge, si riuniscono in coppie che si recano nei luoghi in cui intendono nidificare e vi costruiscono con giunchi, carici e canne un gran nido non di rado galleggiante, nel quale depongono da tre a sei uova. Nei mesi di settembre e di ottobre; di solito, si possono vedere le famiglie al completo che si aggirano nei loro luoghi preferiti, con i piccoli paperi rivestiti di morbido piumino.

OCA CIGNO (Cygnopsis canadensis)

L'Oca Cigno, nota anche con il nome di Oca del Canadà, misura intorno ai novanta centimetri di lunghezza, e ne ha diciotto di coda e quarantacinque d'ala; ad ali spiegate tocca quasi il metro e settanta. Il suo abito è nero sulla testa e sulla parte posteriore del collo, bianco o bianco-grigio sulle guance, sulla gola e sulla regione tracheale, mentre le parti superiori sono grigio-brunicce, il petto e l'alto del collo grigio-cenere, le parti inferiori bianche, le remiganti grigio-nere, le timoniere, infine, completamente nere.L'occhio è grigio-bruno, il becco nero e il piede grigio-nero. L'area di diffusione di questa specie di oche comprende tutta l'America settentrionale, ed è localizzata particolarmente negli stati meridionali dell'Unione; entro questi confini le loro sedi preferite sono costituite dalle rive dei laghi, degli stagni e delle paludi.

Per quanto riguarda il modo di fare e di vivere, e le doti intellettuali, l'Oca Cigno si può considerare piuttosto vicina alla più comune delle nostre specie, vale a dire quell'oca selvatica dalla quale sono venuti gli esemplari domestici che vivono nelle nostre case. Quando covano negli stati meridionali degli USA, questi uccelli incominciano a predisporre il nido fin dal mese di marzo. Per collocare il nido, la coppia sceglie di solito un sito un po' distante dall'acqua, nascosto tra le alte erbe o tra i cespugli; eccezionalmente può accadere che lo collochi anche sui rami di qualche robusto albero. Le covate comprendono un numero di uova variabile fra tre e nove, e di solito stabilito, mediamente, sulle sei; la incubazione si protrae per circa ventotto giorni, dopo di che vengono alla luce i piccoli, coperti di un lanugginoso piumino. Dopo essere rimasti per un paio di giorni nel nido, incominciano ad aggirarsi nell'acqua e sul terreno sotto la scorta dei genitori, i quali montano loro una guardia ferrea e sono disposti ad affrontare qualsiasi pericolo per difenderli.

OCA SELVATICA (Anser anser)

L'Oca Selvatica, progenitrice di quella ordinaria o domestica che siamo abituati a vedere comunemente sulle nostre aie, viene anche indicata con il nome di Oca Paglietana. Ha una lunghezza di quasi un metro, coda di quindici centimetri, ali di quarantacinque ed apertura alare di centocinquanta. Le sue piume sono uniformemente colorate di grigio, tendente ai bruno sul dorso ed al gialliccio sulle parti inferiori; il sottocoda è bianco, le remiganti e le timoniere sono grigio-nere con i fusti bianchi, e le ultime bianche alla punta. L'occhio è bruno-chiaro, il becco giallastro e il piede d'una smorta tonalità di rosso.L'Oca Selvatica appartiene più alle regioni temperate che all'estremo nord: la sua area di diffusione incomincia dalla Norvegia e si estende verso oriente attraverso tutta l'Europa e l'Asia, fino all'ultimo confine orientale di questo continente. Nel corso delle sue migrazioni si spinge in tutto il meridione europeo, in Cina, in India e nel nord-ovest dell'Africa, rientra nei confini della sua vera patria, il centro-nord dell'Europa e dell'Asia, con lo sciogliersi delle nevi, vale a dire verso la fine di febbraio o il principio di marzo, ed incomincia subito ad occuparsi delle operazioni della propagazione. Sia all'andata che al ritorno è difficile che si riunisca a parecchie consorelle, formando delle schiere molto grandi.

Le sedi predilette da questi uccelli per nidificare e per risiedere sono date dalle paludi ricche d'acqua, in particolare quelle segnate d'isole ricoperte d'erbe e difficilmente accessibili, sulle quali le coppie scendono al loro arrivo, si riposano e pongono i loro punti di riferimento. Subito dopo il rientro dalle stanze invernali, le coppie già formate si cercano i posti adatti per disporre il nido, i giovani di due anni si dedicano alla conquista d'una femmina e quelli non ancora adatti alla procreazione vanno a stabilirsi socievolmente in qualche angolo della palude. Ogni maschio fa alla sua compagna una corte serrata e intensa, e battaglia aspramente con chiunque osi gironzolarle intorno. In seguito, entrambi i coniugi si occupano attivamente del reperimento e del trasporto del materiale necessario per intessere il nido; e nella scelta del luogo in cui collocarlo danno un'ulteriore prova della loro scaltra prudenza, poiché vanno regolarmente a cercare i punti più nascosti, difficili ed inaccessibili.

Ogni covata comprende un numero di uova abbastanza variabile: a seconda, infatti, che si tratti di femmine giovani o anziane, esso può andare da cinque o sei fino a dieci e qualche volta sino al massimo di quattordici.

Occorre un'incubazione di circa ventotto giorni per veder sgusciare i piccoli pulcini, che restano per un altro giorno nel nido, sotto le calde penne della madre e poi si dispongono a seguire i genitori sul terreno e nell'acqua alla ricerca di un cibo che dapprima è tenero e morbido e via via si va facendo sempre più consistente. Lo spettacolo offerto da una famiglia di paglietane in movimento è dei più attraenti: di solito la fila è aperta dalla madre, che tiene sotto osservazione tutto lo spazio antistante ed è seguita dalla schiera dei piccoli paperi; ultimo viene il padre, che volge continuamente il capo dall'uno e dall'altro lato, pronto a cogliere qualsiasi segno di pericolo. Per le prime settimane i due genitori sembrano perennemente posseduti dal terrore di qualche avvenimento improvviso e ineluttabile che venga a privarli della loro famiglia: cercano perciò di garantirsi come meglio possono montando ai figli una guardia continua ed attentissima, conducendoli nei pascoli più riparati, attaccando briga con tutti, anche con le persone o gli animali che non hanno alcuna intenzione di interessarsi di loro.

Se prese in giovane età, le oche paglietane o selvatiche si addomesticano rapidamente e riconoscono nell'uomo un guardiano affezionato. Se si danno le loro uova in cova alle domestiche, poi, se ne cavano degli sveglissimi pulcini che tendono bensì alla vita domestica, ma non possono sopprimere l'impulso alla libertà che è nella loro natura, e perciò, quando imparano a volare, se non li si tiene sotto osservazione, tendono a raggiungere i loro liberi regni, salvo magari tornare periodicamente a far visita alle antiche compagne. Del resto, la propensione delle paglietane per le loro compagne che vivono a contatto con l'uomo è abbondantemente provata: esse amano confondersi con loro, sia pure per brevi periodi. E' facile che da queste intrusioni vengano dei piccini che sia nella forma che nelle abitudini si mostrano dei veri esseri intermedi tra le oche selvatiche e quelle da cortile, e che sono perfettamente in grado di procreare.

Le grandi aquile, i falchi nobili, le volpi ed i lupi sono acerrimi nemici delle paglietane. Anche l'uomo le considera con molta stima, e il cacciatore si considera abile e fortunato quando può coglierne qualche esemplare.

OCA IPERBOREA (Chen hyperboreus)

L'Oca Iperborea si distingue da tutte le altre oche selvatiche per il suo colore bianco-niveo, diffuso in tutto il corpo meno che nelle ultime penne remiganti, decisamente colorate di nero. Ha gli occhi bruno-scuri, il becco rosso-pallido e nericcio ai margini, e il piede rosso-carminio. In lunghezza raggiunge quasi i settanta centimetri, ne misura quindici di coda, quaranta d'ala e fino a centotrenta di apertura alare.Questa specie abita soprattutto nell'America del Nord, ma si estende anche al nord-est dell'Asia e si smarrisce talvolta in Europa; nel corso delle regolari migrazioni che intraprende ogni inverno si dirige verso le parti meridionali degli Stati Uniti e verso l'America centrale. Durante i loro viaggi i branchi si tengono sempre a notevole altezza, e solo ricercandoli nelle loro stanze invernali ci si può formare un'idea del numero straordinario di individui di cui sono composti.

L'Oca Iperborea vola in maniera eccellente e cammina bene; il suo contegno non è, però, così grazioso come quello delle oche cigni, rispetto alle quali, inoltre, essa si dimostra molto silenziosa e, soprattutto nelle sue sedi invernali, portata ad una confidenza verso l'uomo che spesse volte si rivela esiziale.

OCA COLOMBACCIO (Branta bernicla)

L'Oca Colombaccio è una delle specie più comuni del genere: misura in lunghezza circa sessanta centimetri, e ne ha dieci di coda, trentacinque d'ala e centoventi di apertura alare. In essa il capo, il collo, le remiganti e le timoniere sono di color nero; il dorso, il petto e la parte superiore dell'addome sono grigio-scuri con margini alquanto più chiari sulle singole piume, mentre i lati del ventre, la regione del sottocoda e le copritrici superiori della coda sono bianchi. Sui due lati del collo spicca una macchia bianca in forma di mezzaluna, e le piume appaiono leggermente striate: un ornamento che manca agli individui più giovani, i quali inoltre hanno una colorazione generale più scura.La patria di questi volatili è stabilita all'estremo nord del vecchio e del nuovo mondo: pochi di essi nidificano in Islanda, moltissimi invece allo Spitzberg, su tutte le coste del Mar Glaciale, nella Baia di Hudson e nelle acque circostanti. Da queste regioni inospitali si ritirano con il sopraggiungere dell'inverno, compiendo delle migrazioni che li portano verso il centro dell'Europa e, talvolta, anche nelle sue regioni meridionali. Entro i confini che sono loro propri, abitano generalmente, ed in stuoli che raggiungono spesso dimensioni notevolissime, le rive del mare: solo individui isolati si incontrano talvolta nell'interno dei continenti, presso i laghi e le altre consimili grandi pozze d'acqua.

Per quel che concerne il nutrimento, l'Oca Colombaccio - e tutte le oche di mare in genere - unisce alla dieta vegetale, consueta alla famiglia di cui fa parte, una notevole quantità di insetti e di molluschi. Gli individui prigionieri si abituano rapidamente a mangiare semi e granaglie, ma per mantenerli bene occorre integrare questa dieta con sostanze vegetali di diverso genere. Il nido, com'è naturale, viene costruito sulle rive del mare o nelle immediate vicinanze. Quelle coppie che, in particolare, nidificano allo Spitzberg, usano collocarlo tanto all'interno dell'isola quanto sui suoi scogli, e lo costruiscono grossolanamente con piante acquatiche e foglie. La covata comprende di solito da sei ad otto uova di color bianco-verdiccio, ed incomincia normalmente a schiudersi verso la metà del mese di luglio.

OCA DEL NILO (Chenalopex aegyptiacus)

Il genere cui questa specie appartiene si distingue per le forme snelle, il collo sottile, la testa grande, il becco corto, i piedi alti e l'elegante abito; le ali sono degne di nota per un breve sperone collocato alla loro piegatura, e la breve coda si compone di quindici penne. L'Oca del Nilo, in particolare, si presenta con i lati del capo e il davanti del collo colorati di bianco-gialliccio e finemente macchiettati, con una macchia intorno all'occhio, la parte posteriore del collo ed una stretta fascia posta alla metà di esso di color bruno-rugginoso, e le parti superiori coperte d'un piumaggio generalmente grigio-nero; inferiormente, invece, è colorata di giallo-fulvo con ondulazioni trasversali bianche e nere, ha le copritrici delle ali bianche e le remiganti e le timoniere nere. Gli occhi sono giallo-arancio, il becco rossiccio-azzurro il piede rossiccio o giallo-chiaro, e le misure vanno dagli oltre sessanta centimetri della lunghezza al metro e trenta della apertura alare, passando per i tredici centimetri della coda ed i trentasette circa delle singole ali.Dall'Egitto al Capo di Buona Speranza, e dalla costa orientale fin molto innanzi nell'interno, l'Africa è la patria di questa oca, che sembra invece del tutto assente dalle coste occidentali di quel continente. Dall'Africa essa è passata a stabilirsi in Palestina ed in Siria, e si è ripetutamente smarrita in Grecia, nel sud dell'Italia e in Spagna; in casi isolatissimi, vale a dire per individui assolutamente casuali e dispersi, la si è talvolta incontrata anche in Francia, nel Belgio e in Olanda.

Le residenze predilette dell'Oca del Nilo - e ce lo dice del resto il suo nome - sono stabilite lungo il corso del gran fiume, specialmente laddove le acque non sono profonde e lasciano emergere isolotti di sabbia e zone fittamente ricoperte di vegetali acquatici; del resto, essa si acconcia a vivere dovunque esista una certa abbondanza d'acqua dolce e di vegetazione palustre, e da questi punti di riferimento si muove per dirigersi verso i campi in cerca di cibo.

Il nutrimento è misto, composto cioè di sostanze vegetali d'ogni sorta e di qualche animaletto acquatico, difficilmente un pesce, raccolto razzolando nella fanghiglia. Il nido viene collocato sul terreno soltanto nei casi in cui le rive siano completamente prive d'alberi e di cespugli: diversamente lo si trova sempre sui rami, sia pure a poca altezza dal suolo. Per costruirlo, le coppie si servono dei rami stessi dell'albero che le ospita, nonché di ramoscelli più fini e di erbe; la conca contiene, nel tempo adatto, da quattro a sei uova di colore bianco-gialliccio o grigiastro, che vengono covate dalla sola femmina mentre il maschio svolge un suo proficuo ruolo di guardiano, incaricandosi di affermare, anche con la forza, la sua assoluta proprietà sul distretto scelto per la riproduzione.

![]()

![]()

GIRIA (Nettapus coromandelianus)

La Giria è una delle cosiddette oche nane, caratterizzate cioè soprattutto dalla mole ridotta, che abitano il sud dell'Asia, l'Africa e l'Australia. Gli altri loro tratti distintivi sono costituiti dal becco piccolo e alto alla base, dalle ali fortemente arrotondate e dalla coda tondeggiante e formata da dodici penne.La nostra specie in particolare misura in lunghezza non più di trentacinque centimetri, ne ha otto di coda e poco più di quindici d'ala. Il suo abito è nero sul capo, verde con eleganti riflessi porporini sul dorso, bianco sulla faccia, sul dietro della testa e su tutte le parti inferiori, con l'eccezione del ventre e del sottocoda che sono neri con macchie bianche. Il collo è segnato da un collare nero che ne fascia la parte inferiore, mentre le penne timoniere sono bruno-nere e le remiganti in parte completamente nere ed in parte macchiate di bianco e di nero. Il suo occhio è rosso, il becco nero e il piede giallo-ocra verdiccio.

La Giria è originaria della Penisola indiana, ed è soprattutto frequente nelle sue parti nord-occidentali. Abita gli stagni ricchi d'erba e di ciperacee, in stormi mediamente o eccezionalmente numerosi; ed è distinta da una particolare imperizia nei movimenti sul terreno, mentre sia in acqua che in volo le sue qualità non appaiono inferiori a quelle delle affini.

CEREOPSIDE (Cereopsis movaehollandiae)

La Cereopside, nota anche con i nomi di Oca Gallina e di Oca Incappucciata, è la più singolare tra le oche originarie del Continente australiano. Morfologicamente si distingue per il corpo robusto, per il collo grosso e corto la testa piccola, il becco molto breve, robusto ed ottuso, ricurvo alla punta e uniformemente troncato; ha inoltre piedi dotati di tarsi lunghi e dita brevi, ali molto larghe e coda corta e tondeggiante. Il suo colorito generale è un bel grigio-cenere dai riflessi brunicci, più chiaro sull'alto del capo e segnato sul dorso da rotonde macchie di color bruno-nero collocate alla punta delle singole piume; la metà terminale delle remiganti del braccio, le timoniere ed il sottocoda sono nero-brunicci, mentre l'occhio è scarlatto, il becco nero e il piede nericcio. Le femmine si distinguono unicamente per la mole molto più piccola di quella dei maschi.Diffusa, come s'è detto, nel Continente australiano, la Cereopside era un tempo molto comune, ma con il trascorrere degli anni s'è fatta sempre più rara e difficile da scoprire, a cagione delle enormi stragi che l'uomo ha portato nelle sue file. Il tratto più tipico del suo modo di vivere è costituito dalla avversione, singolarissima per un uccello della sua famiglia, verso l'acqua, o quanto meno dalla tendenza a vivere soprattutto sul suolo asciutto. E' rarissimo, infatti, che essa si induca a nuotare, mentre si trattiene sulla terra notte e giorno, pascolando nelle ore del mattino e della sera e riposando, oltre che durante la notte, nelle ore più calde del meriggio.

La smania amorosa si manifesta in questa specie in modo molto appariscente. I due sessi fanno udire più spesso del solito il loro singolare brontolìo, il maschio si aggira intorno alla femmina, la corteggia e sta continuamente sul chi vive, pronto a battagliare a morte contro ogni intruso. E' la femmina che, in un secondo tempo, si dedica alla costruzione del nido, - il quale senza essere un'opera d'arte è però costruito con abilità notevolmente maggiore di quella normalmente messa in opera dalle altre oche -, ed all'interno della conca depone poi le sue uova, di colore bianco-gialliccio, dedicandosi da sola alla cova.

ANATRE

Le Anatre costituiscono la famiglia più numerosa dell'ordine dei lamellirostri. Si distinguono dalle oche soprattutto per avere i piedi più bassi, e dai cigni per il collo più corto; ed hanno, più in generale, corpo breve, largo oppure compresso dall'alto al basso, la testa grossa, il becco lungo quanto questa o anche più corto, egualmente largo in tutta la sua estensione, più o meno alto alla radice e qualche volta anche rigonfio e dotato di qualche tuberosità. Il piede, che si salda al tronco molto all'indietro, è basso, piumato fino al calcagno, dotato di tarsi deboli e di dita riunite da una membrana ampia e completa, le ali sono strette ed acute e la coda è larga, corta, tondeggiante ed acuta al termine.Le loro attitudini motorie sono diverse. Certe specie camminano bene quanto le oche, altre sono invece goffe e pesanti; tutte si destreggiano abilmente nel nuoto, e sono invece tuffatrici appena mediocri; nell'aria, poi, si muovono agilmente e con velocità, alzandosi bene sia dall'acqua che da terra e scorrendo a volte molto in basso, rasente la superficie dell'acqua e del terreno, a volte ad altezze di decine e decine di metri. La voce, grata e chiara in alcune specie, in altre è gracidante o fischiante, ed è quasi sempre diversa nei due sessi.

Lo sviluppo sensoriale appare quasi sempre eccellente, e così pure le facoltà intellettuali. Le Anatre sono di solito timide e previdenti, astute e calcolatrici, e la loro prudenza aumenta ancora quando siano riunite in gran numero; in cattività sanno osservare assai bene il comportamento dei loro padroni e le diverse circostanze entro cui si trovano a vivere, adattandosi perfettamente ad esse, e si addomesticano perciò con facilità, divenendo dei perfetti uccelli da casa e da cortile. Per quanto riguarda il cibo, si può dire che esso si componga in misura pressoché eguale di sostanze vegetali e di sostanze animali: in linea di massima le Anatre propriamente dette, la cui caratteristica più spiccata è la capacità di nuotare, pascolano tra i vegetali al modo delle oche, mentre le cosiddette tuffatrici preferiscono di gran lunga il cibo animale. Tutte le Anatre si propagano abbondantemente. E' vero che vivono, in linea di massima, in monogamia, ma è tutt'altro che raro che i maschi violino i loro legami e si uniscano ad altre femmine ed anche ad altre specie di uccelli nuotatori. La nidificazione ha carattere societario, perché, sebbene ogni coppia si scelga un proprio ambito e cerchi di tenerne lontane le altre, le femmine costruiscono i propri nidi l'uno accanto all'altro, in luoghi nascosti oppure, e non tanto di rado quanto si potrebbe pensare, liberamente sul suolo scoperto.

CASARCA (Casarca ferruginea)

La Casarca è tipo di un genere particolare i cui caratteri sono dati dalle forme snelle ed in certo senso simili a quelle delle oche, dalle ali di scarsa lunghezza e dal colorito quasi eguale nei due sessi. La sua lunghezza si aggira sui sessanta centimetri; l'apertura alare raggiunge il metro e dieci, mentre la coda è di diciotto centimetri e l'ala di quaranta. Ha un piumaggio generalmente colorato di rosso-ruggine vivo, il collo giallo-ruggine, la regione delle guance bianco-gialla e un esile nastro, visibile soltanto nel periodo degli amori, che cinge di nero-verde la parte inferiore del collo; le copritrici superiori della coda, le remiganti e le timoniere, sono di una splendente tonalità nera. I suoi occhi sono bruno-chiari, il becco nero ed il piede grigio-piombo.La Casarca ha come centro della sua area di diffusione l'Asia centrale, dalla quale la sua patria si allarga verso oriente fino ai confini della Manciuria e verso occidente fino al Marocco. In autunno inoltrato lascia i luoghi in cui nidifica e si dirige verso il meridione, toccando talvolta, ma solo di passaggio, la Grecia e il sud dell'Italia, ed andandosi a fermare in India, in Egitto, in Tunisia e in Algeria; all'inizio della primavera la si ritrova già entro i confini della sua patria in senso stretto, impegnata nei preparativi della riproduzione.

Il livello delle attitudini intellettuali della Casarca è molto buono, come dimostrano la prudenza e la timidezza di cui fa sfoggio nei suoi rapporti con l'uomo, e la perizia con la quale sa distinguere le circostanze favorevoli dalle contrarie. La Casarca preferisce decisamente le sostanze vegetali alle animali, e ama soprattutto aggirarsi nei campi di cereali. Pacifica fino al termine dell'inverno, l'aprirsi della buona stagione scatena dentro di lei una passione amorosa delle più violente, che si manifesta nelle aspre lotte combattute tra i maschi per il possesso di una compagna e di un distretto esclusivo in cui nidificare. Alla fine di aprile o al principio di maggio le coppie incominciano ad occuparsi della ricerca di un luogo in cui collocare il nido: non possono fare a meno, per questo, di una cavità, si tratti di quella d'un albero o di un incavo rupestre, e per trovarla sono spesso costrette ad allontanarsi parecchio dal luogo in cui sogliono risiedere, o magari a dividere il posto con altre specie molto diverse di uccelli. Il nido viene costruito con foglie secche, e ricoperto di piumino nella cavità interna: vi si possono trovare da quattro a sei uova di color bianco puro oppure bianco-gialliccio, da cui sgusciano dei pulcini vispi e mobilissimi, che appena nati si accodano alla madre e la seguono immediatamente nell'acqua e tra le vegetazioni palustri, impegnati nella ricerca del cibo. Il loro abito di piumino è piuttosto singolare, grigio-bruniccio sulle parti superiori ad eccezione di una macchia frontale che è bianca, e bianco sporco su quelle inferiori.

VOLPOCA (Tadorna tadorna)

Le differenze tra le volpoche e le casarche sono, dal punto di vista strutturale, abbastanza insignificanti: il becco del maschio si distingue per una gobba che compare al tempo della propagazione e sparisce completamente dopo di essa, nonché per la maggior ampiezza della mascella superiore; le ali delle volpoche sono inoltre un po' più corte di quelle delle affini, e le loro zampe più piccole.Per quanto riguarda i colori del piumaggio, testa e collo sono di una lucente tonalità verde-scura, sulle spalle spiccano due grandi macchie nere, il centro del dorso, le copritrici delle ali, uno spazio sul petto, i lati del corpo e una parte delle remiganti sono d'un bianco abbagliante; mentre il centro del petto ed il ventre sono nero-grigi, un largo collare e le remiganti dell'omero rosso-cannella, il sottocoda gialliccio e le altre remiganti grigio-nere. La Volpoca ha gli occhi di color bruno-noce scuro, il becco rosso-carminio e il piede carnicino; la sua lunghezza è di circa sessanta centimetri, la coda di dieci, le singole ali di trentacinque e l'apertura alare di novanta.

Sulle coste del Mare del Nord e del Baltico quest'anatra è tra le specie più comuni della famiglia; verso nord essa arriva all'incirca fino al centro della Svezia e verso sud fino al Nordafrica, dove durante l'inverno si incontra a volte in moltitudini incalcolabili; la si è inoltre osservata sulle coste della Cina e del Giappone, in tutti i maggiori laghi della Siberia e del centro dell'Asia.

Attratta soprattutto dalle acque marine e salmastre in genere, la Volpoca cerca tra i vegetali che crescono in loro prossimità la base della propria alimentazione; ha però bisogno di una certa dose di cibo animale per mantenersi in buona salute. Il nido viene posto sempre ed esclusivamente nelle cavità del terreno. A questo proposito, è piuttosto singolare il fatto che la nostra anatra vada a scegliersi le tane profonde e oscure che le volpi, i tassi e gli altri animali dello stesso genere scavano per ospitarvi la loro prole, e conviva senza danno con questi ospiti che, per loro natura, dovrebbero essere portati ad attaccarla e ad ucciderla. Ciò non succede, viceversa, che in casi molto rari; e la ragione va probabilmente ricercata nell'estrema decisione con cui la Volpoca sa difendere sé stessa, le proprie uova ed i propri piccoli contro le altrui violenze. Sta di fatto, ad ogni modo, che le tane di volpe e di tasso che scendono nel terreno in prossimità delle rive del mare e dei laghi sono regolarmente messe a profitto per la deposizione delle uova e l'incubazione; per favorire le quali in certe località del nord gli stessi abitanti provvedono a scavare delle cavità artificiali, ammassando nei loro paraggi parecchio materiale vegetale destinato ad essere usato dalle coppie per l'edificazione del nido vero e proprio. Le covate comprendono, di norma, da sette a dodici uova: se l'uomo, come spesso succede, non interviene a sottrarle man mano che vengono deposte per cibarsene o darle a covare in cattività, esse possono raggiungere il limite di venti o trenta unità. L'incubazione dura all'incirca per ventisei giorni, dopo di che la madre conduce i suoi piccoli verso la più vicina zona acquitrinosa per insegnar loro a muoversi nell'acqua ed a procacciarsi il cibo.

ANATRA VEDOVA (Dendrocygna viduata)

L'Anatra Vedova fa parte, con alcune affini, del gruppo delle anatre con abitudini arboricole, le quali esteriormente sono distinte dalle forme alte e snelle, dal collo di media lunghezza, dalla testa ben conformata, del becco sottile; hanno inoltre zampe alte, ali ottuse e coda corta, rigida e tondeggiante.Lunga circa quarantacinque centimetri, con coda di sei ed ali di poco superiori ai venti, la nostra specie si presenta colorata di bianco sulla faccia e sulla gola, con la fronte e le guance bruno-rossicce l'occipite, i lati ed il retro del collo neri, l'alto del petto e il basso del collo bruno-rossi, i lati del petto e il dorso di color giallastro-fulvo con ondulazioni trasversali e macchie più scure. La parte inferiore del dorso, il centro della coda e tutte le parti inferiori a cominciare dal petto sono tinti di nero, mentre le remiganti secondarie sono bruno-olivastre e le primarie, assieme con le timoniere, nero-brunicce. L'occhio è bruno-rosso, il becco nero e segnato da un nastro grigio-cenere prima del bitorzolo terminale, e il piede è plumbeo.

L'Anatra Vedova vive in moltitudini sterminate nei luoghi paludosi delle steppe dell'America meridionale, e si incontra in gran numero nelle analoghe località dell'ovest e del sud del Continente africano. Si distingue dalle affini sin qui nominate per il camminare facile, che richiama alla mente quello delle oche, e per il volo che, al contrario, è piuttosto faticoso e pesante.

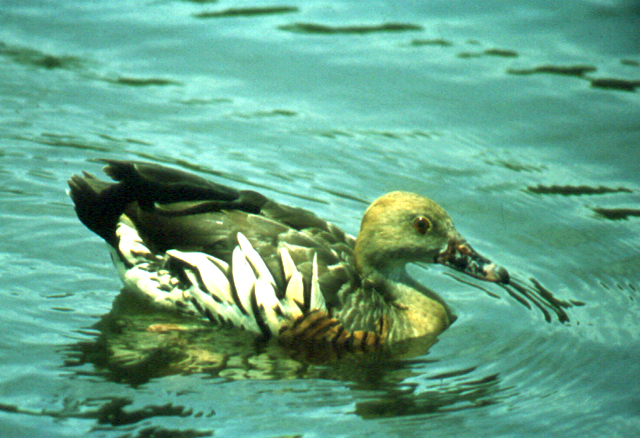

GERMANO REALE o ANATRA SELVATICA (Anas platyrhynchos)

Fra tutte le anatre, la più importante per noi è il Germano Reale o Anatra Selvatica, capostipite della nostra razza domestica. Con alcune altre specie ha per caratteri esteriori il corpo robusto, il collo corto, il becco largo, poco convesso e con la punta assai ricurva; possiede inoltre zampe di media altezza che si innervano alla metà del tronco, ali abbastanza lunghe e coda tondeggiante, le cui copritrici superiori si arricciano verso l'alto.Sulla testa e sull'alto del collo, il piumaggio del Germano Reale è verde; il bruno predomina viceversa sul davanti del petto e sulla parte superiore del dorso, mentre le spalle sono bianco-grige, l'alto dell'ala è grigio, la parte inferiore del dorso grigio-nera come il groppone e le parti inferiori finemente marezzate di nericcio sul fondo bianco-grigiastro. Uno stretto collare bianco separa il verde del collo dal bruno-castano del davanti del petto, le copritrici superiori sono di color verde-nero, le inferiori nero-velluto e le penne remiganti grigio-cupe. L'occhio è bruno-chiaro, il becco giallo-verde ed il piede rosso-pallido. In lunghezza, il maschio raggiunge i sessanta centimetri, ne ha otto di coda e quasi trenta per ciascuna delle due ali.

Quasi sempre nascosto, e raramente impegnato a muoversi nelle acque aperte, il Germano Reale mostra nel suo fare, nell'indole e nei costumi analogie strettissime con le sue discendenti, le anatre domestiche, rispetto alle quali lo si direbbe soltanto più vivace e scattante, come s'addice, per l'appunto, ad un animale che gode di tutta la sua libertà. Cammina, nuota, si tuffa e vola come e meglio dell'anatra domestica, ed ha precisamente la sua stessa voce, cioè il sonoro quach della femmina ed il cupo quech del maschio, e tutti gli altri suoni consimili che esprimono a volta a volta il richiamo, la paura o l'affetto. I suoi sensi sono ben sviluppati, e così pure le facoltà intellettuali: il Germano Reale sa osservare esattamente le circostanze esterne, e regola su di esse il proprio comportamento, mostrando in generale una notevole previdenza e diventando timido e sospettoso qualora s'accorga di essere perseguitato. Non appena sono rientrati in patria, gli stormi di germani si dividono, ed incominciano i corteggiamenti e le battaglie dei maschi per il possesso d'una compagna. I membri di ciascuna coppia stanno molto uniti tra di loro; questo non esclude tuttavia che la grande passione amorosa da cui sono dominati li induca a violare i legami di una stretta fedeltà. Avvenuto l'accoppiamento, i coniugi si cercano un posto acconcio per la collocazione del nido: si tratta di lembi di terreno protetti dai cespugli o da altre piante, vicini all'acqua o anche abbastanza lontani da essa, oppure di un vecchio nido altrui rinvenuto sui rami d'un albero. Nel primo caso i germani procedono con grande circospezione nel costruire il nido, nel secondo omettono qualunque cautela. Steli secchi, foglie ed altre sostanze vegetali lassamente riunite, e rese più morbide nella conca interna mediante la deposizione d'una certa quantità di piumino, raccolgono le otto-sedici uova di cui ciascuna covata si compone, colorate di bianco-grigio. L'incubazione dura per circa ventotto giorni: ad essa provvede, con estrema cura, la sola madre, che riscalda poi per un paio di giorni i piccoli appena sgusciati, e successivamente li conduce in acqua per insegnar loro a nuotare ed a procacciarsi il cibo, difendendoli con amore infinito da ogni minaccia, comprese quelle che potrebbero arrivare dall'uomo. I nuovi nati crescono molto rapidamente, e dopo circa sei settimane sanno già volare. A tutte queste operazioni il maschio non partecipa. Da quando la femmina ha incominciato a covare, esso si allontana e si aggira nel padule in cerca di avventure e di novità; si riunisce alla famiglia soltanto verso l'autunno, quando si avvicina il momento di intraprendere la migrazione. Danni veri e propri, i germani reali non ne provocano. Mangiano qualche quantità di pesce, ma non si indirizzano che verso le specie minori e poco pregiate. Devono viceversa guardarsi da parecchie situazioni pericolose, e da molti temibili avversari.

SPOSINA (Aix sponsa)

Il genere rappresentato da questa bella anatra è distinto dal tronco snello, dal collo non molto lungo né sottile, dalla testa voluminosa e provvista d'un ciuffo di penne, dal becco corto, snello, con il bitorzolo terminale fortemente ricurvo e ripiegato sulla mascella inferiore; ha poi i piedi brevi e robusti che si annettono al corpo molto all'indietro, le ali non gran che lunghe, strette ed acute, e la coda forte, lunga, larga e tondeggiante.Lungo oltre quaranta centimetri, il maschio della Sposina ha quasi settanta centimetri d'apertura alare, dieci di coda e venti d'ala; il suo abito è di color verde-scuro lucente sul capo e nella regione delle guance, tra il becco e gli occhi, mentre i lati della testa ed una grande macchia ai lati del collo sono di tinta verde-porporina con splendori azzurrognoli, il ciuffo è verde-oro ed ornato da due strette strisce bianche. L'alto del petto presenta, sul fondo bruno-castano vivace, delle delicate macchie bianche a forma di goccia; le scapolari, le remiganti primarie e le timoniere sono rispettivamente azzurro-porporine, verdi e nero-velluto splendenti; la parte posteriore del dorso e le copritrici superiori della coda sono tinte di verde-nericcio; il sottocoda è bianco e lo stesso colore si ritrova sul mento, sulla gola ed in un nastro che circonda l'alto del collo, sul centro del petto e sul ventre. La Sposina ha poi gli occhi rosso-vivi, le palpebre aranciate, il becco biancastro ma con la radice rosso-bruniccia e la punta nera, ed il piede giallo-rossiccio.

A partire dalla Nuova Scozia ed andando verso sud, la Sposina è diffusa in tutti gli Stati Uniti, e nel corso delle regolari migrazioni stagionali visita l'America centrale e le Indie Occidentali; negli stati centrali si limita a compiere delle semplici escursioni, avendo l'abitudine di non allontanarsi da quelle località dove le acque non gelano e consentono perciò il costante reperimento del cibo.

Quand'è libera, la Sposina si nutre di grani e di semi, delle tenere sommità di parecchie piante acquatiche, di pesciolini, vermi, insetti, rettili e piccoli vertebrati. In cattività si accontenta di grani e di pesci, adattandosi rapidamente a qualsiasi cibo che l'uomo giudichi conveniente somministrarle.

Normalmente riunite in stuoli molto numerosi, queste anatre all'incirca nel mese di marzo incominciano a sentire i richiami della passione amorosa e si sciolgono in coppie. E' proprio nel periodo che precede la riproduzione, e durante questa, che si vengono manifestando i tratti più piacevoli della loro indole. Gli approcci amorosi si svolgono normalmente in acqua, e si assiste alle curiose e sfrenate evoluzioni del maschio che cerca di interessare a sé la compagna e di farla innamorare, nel contempo tenendosi pronto a respingere gli attacchi dei suoi simili intenzionati a disturbarlo. Una volta formate, le coppie vivono in strettissima unione, manifestando reciprocamente una grande tenerezza. Incominciano poi a preoccuparsi di rintracciare un sito idoneo alla collocazione del nido: è raro che lo trovino sulle erbe galleggianti o su quelle che circondano le acque; di solito si dirigono verso le cime degli alberi e, scorrendo con estrema abilità lungo i rami ed i tronchi, vanno in cerca di opportune cavità, mettendo a profitto quelle scavate dal picchio imperiale o dagli scoiattoli. Il nido viene costruito apportando svariati materiali erbosi, sui quali alla fine avviene la deposizione di sette-dodici uova colorate di bianco o di gialliccio. Il maschio resta accanto alla femmina finché questa non abbia portato a termine l'intera covata, dopodiché si allontana e va ad unirsi agli altri compagni, tenendosi ritirato per tutto il periodo di tempo che gli è necessario per compiere la muta: alla sola madre incombono perciò i compiti dell'incubazione, dell'istruzione e del primo allevamento della prole, compiti che essa svolge con infinita cura ed amorevolezza, badando ad allontanare dal capo dei deboli figli ogni possibile minaccia. Di solito in ottobre il maschio ha ripreso il suo aspetto migliore, e s'è rivestito dello splendido abito nuziale: allora si riunisce alla famiglia già abbastanza cresciuta, e le reca il contributo della propria collaborazione.

ANATRA MANDARINA (Dendronessa galericulata)

Rispetto alla sposina, quest'anatra non presenta che delle differenze marginali, e riscontrabili soltanto nell'abito nuziale del maschio: la si considera perciò una sua stretta affine. Gli elementi distintivi sono dati da una specie di collare laterale a foggia di giubba o di criniera, e da due sorta di ventagli, dovuti alle remiganti dell'omero allargate e rivolte verso l'alto, presenti negli individui di sesso maschile. L'Anatra Mandarina è originaria dell'oriente asiatico, ed in particolare della Cina e del Giappone; le migrazioni invernali la portano fino al sud della nazione cinese, nella quale essa è tenuta in gran pregio e considerata, in certi casi, poco meno che un portafortuna.MESTOLONE (Spatula clypeata)

Il Mestolone, o Fagiano di Mare, è il tipo di un genere avente per carattere più spiccato il becco grande, posteriormente stretto, anteriormente molto allargato, convesso, molle e finemente dentellato. Misura in lunghezza circa quarantasei centimetri, ne ha cinque di coda, poco più di venticinque d'ala e settantacinque d'apertura alare. L'abito del maschio, molto variopinto, è verde-scuro sul capo e sull'alto del collo, grigio-chiaro sulla parte superiore del dorso, sulle scapolari e sul basso e sul retro del collo stesso bianco sull'ingluvie e sulle più alte copritriuperiori dell'ala e azzurro-chiaro sulle altre copritrici; la parte inferiore del dorso ed il groppone sono nero-verdi, il petto ed il ventre bruno-castani, il sottocoda nero le remiganti grigio-brune, le timoniere centrali brune con margini bianchicci e le laterali più o meno bianche. L'occhio è giallo, il becco nero ed il piede giallo-rosso. Le femmine si distinguono per essere segnate, sul fondo generalmente grigio-giallo, da numerose macchie scure, ed inoltre per avere la parte superiore dell'ala di colore grigio e il becco giallo-verde con i margini di tonalità rosso-pallida. Il Mestolone si trova in tutte le zone temperate, mentre è assente, o si incontra solo come individui dispersi, nell'estremo nord.Rispetto alle anatre che gli europei usano incontrare più di frequente, questa è distinta soprattutto dall'eleganza e dalla vistosità dell'abito, mentre nei modi di vita le analogie con le specie affini sono numerosissime. Anche il Mestolone è un agile camminatore, nuota con destrezza e celerità, non tuffandosi tuttavia che in caso di bisogno, e vola veloce e leggero; possiede inoltre una voce assai simile ad un gracidìo. Molto di rado, anche nelle stanze invernali, si unisce in grandi società, preferendo tenersi in famiglie non troppo numerose; è di natura aperta e confidente anche nei riguardi dell'uomo, e la timidezza insorge in lui soltanto in primavera - probabilmente perché in quest'epoca i maschi si rendono conto che il loro abito vistosissimo li espone alla vista ed agli agguati di tutti - oppure in caso di prolungate e pericolose persecuzioni.

Attive dal crepuscolo fino a notte inoltrata, e spesso fino al mattino seguente, queste anatre trascorrono volentieri le ore diurne riposando, ferme su di una sola zampa oppure accoccolate sul terreno. La loro attività principale, naturalmente, consiste nella ricerca del cibo, che si compone di vermiciattoli d'ogni fatta, insetti, larve, uova di pesci, rane, chiocciolette e simili; rovistando nelle liquide fanghiglie si procurano inoltre una quantità di piccoli esseri ivi viventi e non ancora ben decifrati, anche perché nel ventricolo degli individui uccisi è estremamente difficile riconoscerli. Quest'ultimo tipo di alimentazione deve avere per i mestoloni una essenziale importanza, tant'è vero che gli esemplari tenuti in cattività, nonostante si cerchi di somministrare loro un cibo il più possibile vicino a quello naturale, sono destinati ad una morte lenta ma inesorabile, proprio come se loro mancasse qualche vitalissima componente dietetica. Altra cosa certa è che il Mestolone non ha che una scarsissima inclinazione per il cibo d'origine vegetale.

Le zone in cui queste anatre nidificano sono stabilite nelle grandi ed aperte paludi, a partire dal settentrione della Germania e procedendo verso nord. Qui esse arrivano, di ritorno dalle sedi invernali alla fine di marzo o al principio d'aprile, e subito i maschi si danno ad inseguire le femmine e ad azzuffarsi per il possesso esclusivo d'una di esse, prolungando queste diatribe intestine fino a che la scelta definitiva sia stata operata e le singole coppie possano ritirarsi nel loro angolo di palude per procedere alle operazioni della riproduzione. La fedeltà non è molto spiccata tra i mestoloni: anch'essi appaiono dominati da una smania amorosa prepotente, che li porta ad insidiare le compagne altrui e ad interessarsi anche delle femmine di specie diversa, spesso oggetto di estemporanee unioni amorose. Formato di cannucce, di erbe secche e di giunchi ordinatamente intessuti, il nido si trova tra le erbe ed i cespugli che circondano le paludi, in prossimità dell'acqua, oppure in siti analoghi ma distanti dalle onde e addirittura nei campi coltivati circostanti.

ANATRA MUSCHIATA (Cairina moschata)

Ha corpo cilindrico e allungato, collo snello, becco relativamente lungo e forte, nodoso alla base e munito d'un bitorzolo terminale largo e corto, redini nude occupate da una grande caruncola, piedi robusti, ali corte e coda forte, tondeggiante e composta di diciotto penne. La sua lunghezza si aggira sugli ottanta centimetri; la coda è di diciotto centimetri, l'ala di trentacinque e l'apertura alare di quasi un metro e venti. L'abito dell'Anatra Muschiata di sesso maschile è verde-bruniccio sul capo, verde metallico con riflessi porporini sul dorso, sulle ali e sulle altre parti superiori, mentre le remiganti sono verdi con splendori d'acciaio, le copritrici dell'ala pure verdi, le parti inferiori bruno-nericce ed il sottocoda, in particolare, di una splendente tonalità verde.L'occhio è giallo, la parte nuda delle redini nero-bruniccia, la caruncola d'un rosso-cupo segnato da qualche macchia nera; ha poi il becco nericcio, ornato dinanzi alle narici da una fascia trasversale bianco-azzurrognola e sulla punta colorato di un pallido rosso-carne. Le femmine si differenziano soltanto per la mole notevolmente ridotta.La patria di queste anatre comprende gran parte del Continente sudamericano, dal Paraguay fino alle Guiane: per risiedere esse scelgono le foci dei fiumi che sboccano al mare non meno dei corsi d'acqua interni e dei paduli delle savane spingendosi dalle pianure fino ad elevazioni di circa cinquecento metri. Sono di abitudini crepuscolari.

Abili e disinvolte nei movimenti, le anatre muschiate sono in particolare capaci di un volo straordinariamente veloce, che si accompagna sempre con un rombo cupo e forte provocato dai movimenti delle ali. Nell'epoca della riproduzione, che si svolge con due successive incubazioni, l'una nel maggio e l'altra nel settembre, i maschi si combattono selvaggiamente, e spesso i luoghi che hanno ospitato queste zuffe si trovano coperti delle loro piume. Le cure della prole sono affidate, secondo l'uso, soprattutto alla madre, che le svolge con encomiabile solerzia. Forniti di carni molto pregiate, questi uccelli sono fatti segno alle attenzioni dei cacciatori, sia indigeni che europei.

FULIGOLE

Comprese, fino a non molto tempo addietro, nella famiglia delle anatre, le Fuligole se ne discostano in realtà abbastanza decisamente, poiché le loro differenze rispetto ad esse non sono inferiori a quelle che hanno giustificato la separazione delle anatre dalle oche e dai cigni. Si tratta di lamellirostri dal corpo corto, largo e massiccio, con i piedi saldati al tronco molto all'indietro, il collo corto e grosso, la testa voluminosa e il becco di mediocre lunghezza, ordinariamente largo, munito di corta dentatura e qualche volta rigonfio alla base. Le loro gambe sono corte piumate fino al calcagno e in massima parte comprese nella pelle dell'addome; le dita anteriori non solo sono riunite tra di loro mediante una grande palmatura, ma in certo modo lo sono anche con il posteriore, tramite un margine membranoso.Assai abili nel tuffarsi, le Fuligole preferiscono le acque profonde e libere a quelle basse e segnate dalla presenza delle piante acquatiche. Così, per la maggior parte dell'anno vivono nel mare, non cercando le acque dolci che nel periodo della riproduzione.

Dell'acqua, in ogni caso, hanno un bisogno essenziale, poiché essa è l'elemento in cui possono destreggiarsi a loro maggior agio: sul terreno, infatti, a causa delle gambe saldate molto all'indietro, si muovono male, essendo costrette a stare molto rialzate per tenere il corpo in equilibrio, per cui ne viene un moto tentennante che le stanca assai presto. Anche in aria si stancano rapidamente, ancorché vi scorrano con velocità, mentre nel liquido elemento sono di un'abilità largamente superiore a quella delle famiglie precedentemente menzionate. Nuotano con destrezza e velocità, sono in grado di inabissarsi istantaneamente verso il fondo e di tenersi sott'acqua per periodi di tempo abbastanza prolungati. Sul fondo fangoso raccolgono la maggior parte del loro cibo, che è principalmente a base animale, almeno per la maggior parte della specie. Esso comprende molluschi, vermi, crostacei, pesci e simili, quando viene rintracciato nelle acque marine, oppure insetti, vermiciattoli ed altri animaletti viventi nelle acque dolci. La voce delle Fuligole si distingue da quella delle anatre per essere più stridente che gracchiante. Quanto a livello sensoriale ed a capacità intellettuali, esse non sembrano meno favorite delle affini più prossime.

Il processo di riproduzione si verifica spesso societariamente, in vere e proprie colonie. A volte due femmine della stessa specie si dividono persino il nido, e quindi covano di comune accordo e collaborano nell'allevare la prole, senza far distinzioni tra la propria e l'altrui. Il loro istinto materno è così forte che in certi casi si rubano a vicenda le uova, oppure cercano di chiamare a sé i piccini estranei per allevarli.

![]()

Guadagnare navigando! Acquisti prodotti e servizi.

Guadagnare acquistando online.

![]()

EDREDONE (Somateria mollissima)

Il primo posto nella famiglia delle fuligole spetta all'Edredone o Somateria, che non è solamente il maggiore, ma anche il più bello e più utile rappresentante di essa. Di mole notevole, questo uccello è inoltre distinto dal becco molto snello, lungo, in alcune specie rigonfio e dotato di un bitorzolo terminale così largo da abbracciare tutto il margine della mascella superiore; di piedi bassi a lunghe dita e a pianta larga, di ali non eccessivamente lunghe con le remiganti dell'omero piegate verso il basso sulla parte anteriore dell'ala stessa, ed infine di coda tondeggiante formata di quattordici penne. Tutte le specie si assomigliano, e tutte abitano il nord della Terra: ci soffermeremo perciò diffusamente solo sulla prima di esse, dedicando alle altre qualche cenno descrittivo dell'aspetto esteriore.L'Edredone propriamente detto arriva in lunghezza ai sessanta centimetri, ed ha otto centimetri di coda e un metro d'apertura alare. Il suo abito è colorato di bianco sulla sommità del capo, sul collo, sul dorso e sulle copritrici superiori dell'ala; sul davanti del petto è soffuso di rossiccio, mentre è nero sulla fronte, sulle tempie sulla parte inferiore del dorso e sul ventre. Le remiganti e le timoniere sono nero-brunicce, e dello stesso colore sono anche gli occhi, mentre il becco è giallo-verdiccio e il piede verde-olivastro. Questa distribuzione di colori è caratteristica dell'abito nuziale del maschio, che però, dopo il tempo della cova, subisce una muta al termine della quale si presenta molto più dimesso e privo di ornamenti, con un colore generalmente tendente ai toni grigi e nericci. Le femmine, che sono di mole minore, sono quasi completamente di un colore tendente al giallo-ruggine, con macchie longitudinali brune alla testa ed al collo e macchie semilunari e trasversali sulle altre parti.

L'Edredone è uccello marino nel pieno senso della parola: sul terreno si muove difficoltosamente, e spesso incespica e cade; il suo volo è del pari malagevole, e si mantiene sempre a poca altezza dall'acqua. In quest'ultimo elemento, invece, l'uccello appare il più abile e spedito dell'intera famiglia, nuota con elegante agilità e si sprofonda fino a quaranta metri sotto la superficie, riuscendo a resistere in immersione anche per qualche minuto. Tutti gli edredoni incominciano a covare piuttosto tardi, non mai prima della fine di maggio e più spesso in giugno ed in luglio. Per farlo, si riuniscono di solito in certe piccole isole coperte da bassi cespugli, alle quali è facile approdare: le coppie si separano dalla moltitudine, e si dirigono dondolando verso la zona in cui intendono nidificare. In questo periodo la loro indole, e soprattutto quella delle femmine, sembra mutare radicalmente: al posto dell'originaria timidezza subentra, nei confronti dell'uomo, la più grande confidenza. In molte località è l'uomo stesso che prepara alle coppie dei siti adatti per collocarvi il nido; altrove esse ne vanno a cercare di naturali, spesso avvicinandosi moltissimo alle case dei pescatori; ed è tutt'altro che raro che penetrino anche tra di esse, e addirittura al loro interno, mettendo a profitto stanze e stalle per procedere alla deposizione delle uova ed all'incubazione. L'uomo può liberamente aggirarsi tra queste colonie nidificanti, può accarezzare la femmina mentre cova, addirittura sollevarla dal nido per constatare lo stato delle uova: l'uccello ben difficilmente si spaventa e fugge. Inizialmente il maschio accompagna sempre la femmina in tutte le escursioni a piedi, nei movimenti cioè tra le rive del mare, che vengono raggiunte normalmente al mattino per le esigenze della nutrizione, ed il luogo scelto per porvi il nido: ma quando la covata è completa se ne allontana, e si rifugia in alto mare in compagnia degli altri maschi, componendo degli stuoli che costituiscono come delle curiose ghirlande intorno alle isolette su cui le femmine stanno covando. Il nido è di struttura molto semplice, formato di sottili ramoscelli, erba, paglia ed altri simili materiali facilmente reperibili: più esso è grossolanamente intessuto, più abbondante è la quantità di piumino con cui la conca interna, destinata a ricevere le uova, viene rivestita. Questo piumino è molto importante per gli uomini del nord, che al termine dell'incubazione se ne impadroniscono e ne fanno un vero e proprio commercio. Le covate possono variare in numero tra quattro e dieci uova: di norma se ne trovano però sei o otto, e sono di forma schiettamente ovale e di colore verde-sporco o verde-grigio. L'incubazione, naturalmente, è compito della sola femmina, che lascia le sue uova solo una volta al giorno, nelle ore del mattino, per andarsi a procurare il cibo, e ne raccoglie in grandissima quantità, rimpinzandosene letteralmente, in modo da non subire gli stimoli della fame fino al mattino seguente.

I piccoli edredoni vengono alla luce dopo circa venticinque giorni, se tutto procede regolarmente. Sono piccole ed amabilissime creature, interamente rivestite d'un piumino variopinto, e subito in grado di correre, di nuotare e di tuffarsi. Spesso per giungere al mare hanno bisogno di superare distanze abbastanza notevoli: in questi casi, l'uomo aiuta la piccola famiglia, e porta i piccoli verso l'acqua ponendoli in un cesto, mentre la madre lo segue tranquillamente, sapendo di non aver nulla da temere.

EDREDONE ELEGANTE (Somateria spectabilis)

L'Edredone Elegante presenta, intorno alla gibbosità laterale del becco, una finissima striscia nera; un'altra striscia dello stesso colore parte dalla radice della mascella inferiore e discende lungo i lati del collo. Il suo capo è grigio, la guancia verde-mare, il collo bianco, il davanti del petto carnicino-chiaro; il centro e la parte inferiore del dorso sono bianchi, così come le copritrici dell'articolazione dell'ala, mentre tutte le altre penne sono nere. L'occhio è bruno, il becco rosso ed il piede rossiccio. La femmina si distingue dalle specie affini per essere di un colore bruno-rosso chiaro.EDREDONE DI STELLER (Somateria stelleri)

L'Edredone di Steller è più piccolo dei precedenti, ma ancor più elegante di essi. Ha la testa, la nuca ed i lati del collo bianchi, una macchia sulla fronte ed un nastro che attraversa la regione occipitale, verdi, un cerchio intorno all'occhio il davanti ed il retro del collo, il dorso, la coda e le punte delle remiganti, nere; le copritrici superiori dell'ala e le scapolari sono bianche con striature longitudinali azzurro-cupe, mentre le parti inferiori, fino al centro dell'addome che è tinto di bruno-nero, sono bruno-gialle. L'occhio è bruno, il becco grigio, il piede grigio-verde. Nelle femmine domina un colore fondamentale bruno-ruggine.GERMANO DI MARE od ORCO MARINO (Oidemia fusca)

E' la specie più frequente in un genere avente per caratteri il becco piuttosto lunghetto, largo, rigonfio verso la fronte, i piedi e le dita molto lunghi, le ali di mediocre misura e la coda conica, formata di quattordici penne. Il Germano di Mare può arrivare in lunghezza a sessanta centimetri, ne ha otto di coda, trenta d'ala e cento d'apertura alare. Il maschio è di colore generale nero-carbone, con una macchia bianca sotto l'occhio e un'altra sull'orecchio; ha poi il becco rosso, nero però ai margini ed alla radice, il piede rosso-carnicino pallido e l'occhio bianco-perla.Patria di questi uccelli è l'estremo nord: essi non covano mai, o solo per eccezione, al di fuori del circolo polare. Dal nord della Scandinavia andando verso levante, li si incontra in tutte le regioni convenienti fino all'America: sembrano tuttavia assenti dall'Islanda e dalla Groenlandia, mentre sono comuni in Russia e in Siberia. Nelle loro migrazioni raggiungono di solito le coste del centro d'Europa, dalle quali si ritirano tuttavia assai presto, prima di tutti gli affini, riprendendo la via del nord. In casi rari ed eccezionali può accadere che il limite delle migrazioni si sposti più a sud, e tocchi anche la Grecia, la Spagna e l'Italia.